Artikel aus der Stuttgarter Zeitung

22.12.2024 – 18:00 Uhr – Akiko Lachenmann

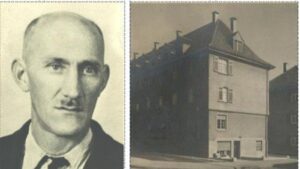

Adolf Eisenhardt wohnte am Nastplatz 2 im Hallschlag. Foto: Stadtarchiv Stuttgart

Der Cannstatter Adolf Eisenhardt gehört zu den Nazi-Opfern, die der Bundestag erst vor vier Jahren anerkannt hat. So genannte „Asoziale“ waren für die Behörden noch lange nach 1945 zurecht im Konzentrationslager.

Wer war Adolf Eisenhardt? Ein Pechvogel, der seinen Platz in der Gesellschaft nicht fand? Ein Kriegsveteran, den das Erlebte traumatisiert hatte? Oder ein Rebell, der auf seine Weise Widerstand gegen den Unrechtsstaat der Nazis leistete? Den NS-Bürokraten war er jedenfalls ein Gräuel. Der Cannstatter, Jahrgang 1899, hatte nicht nur Einträge im Vorstrafenregister wegen Betteln, Unterschlagung und Diebstahl, er lag dem Regime auch noch auf der Tasche. In der Bahnhofswirtschaft Münster trank er mit kommunistischen Gesinnungsgenossen. Und zum Blockwart, der für den Nastplatz im Hallschlag zuständig war, seinem Wohnviertel, soll er gar gesagt haben: „Der Hitler kann mich mal . . .“ Eisenhardt kam am 8. Dezember 1943 ins KZ Natzweiler. Vier Monate später war er tot.

Er gehört zu jenen Zehntausenden, die die Polizei von 1937 an ohne Gerichtsverfahren ins Konzentrationslager schicken konnte, wenn sie diese als „asozial“ betrachtete. Die Nazis hatten den Begriff nicht näher definiert. Im Erlass von SS-Chef Heinrich Himmler hieß es lediglich, dass neben Verbrechern nun auch verhaftet werden könne, wer „durch sein asoziales Verhalten die Allgemeinheit gefährdet“. Das ließ viel Interpretationsraum. So konnte wegschafft werden, wer kein angepasster und fleißiger Bürger im Sinne des NS-Staats war. Dazu gehörten auch Wohnungslose, Wanderarbeiter oder Frauen, die als sexuell verwahrlost galten.

Wiedergutmachungsbehörden verweigern „Asozialen“ Entschädigung

Bis diese Opfergruppe vom deutschen Staat anerkannt wurde, vergingen nach dem Ende der Nazi-Herrschaft 75 Jahre. Die Wiedergutmachungsbehörden verwehrten „Asozialen“ und „Berufsverbrechern“ nach 1945 eine finanzielle Entschädigung und beriefen sich dabei auf Akten der Nationalsozialisten und ihre Argumente – wie auch das Schicksal von Eisenhardt zeigt.

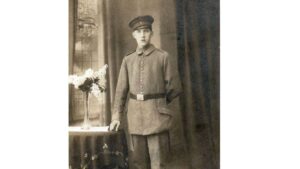

Bis auf zwei Fotografien und wenigen Erzählungen von mittlerweile verstorbenen Nachkommen gibt es zu dem Cannstatter nur Aktenmaterial, davon aber reichlich. Die Sprache der Behörden verdeutlicht die Absicht der Nazis, Personen wie Eisenhardt zu entmenschlichen. So schreibt die Abteilung Wohlfahrtswesen der Stadt Stuttgart, Eisenhardt gehöre „zu jenen Elementen, die als Parasiten der öffentlichen Fürsorge den Staat und die Gemeinschaft in unverschämter Weise ausnutzen und sich gegen alle Versuche, sie in eine ihnen entsprechende Arbeit zu vermitteln, mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln wehren“. Die zwei Fotografien sprechen eine andere Sprache. Die erste zeigt einen schmächtigen, ernst blickenden 18-Jährigen in Reichsheer-Uniform. Das zweite, undatierte Foto zeigt einen älteren Eisenhardt mit gepunkteter Krawatte und melancholischem Blick.

Adolf Eisenhardt musste 1918 noch in den Krieg ziehen. Foto: VVN

Er kommt 1899 in Renningen als Sohn eines Bäckers zur Welt. Über seine Kindheit und Jugend ist nichts Näheres bekannt, außer dass er zu jenen unglückseligen Männern gehört, die mit 18 Jahren noch in den Ersten Weltkrieg ziehen müssen. Später verdingt er sich als Hilfsarbeiter. Er heiratet zwei Mal und hat insgesamt vier Kinder zu versorgen. Weil er seit 1933 „öffentliche Fürsorge“ erhält, wird er zur Arbeit in der Plattenfabrik Gaisburg verpflichtet, dem ersten Zwangsarbeiterlager der Nazis in Stuttgart.

Im Jahr ihrer Machtübernahme werden Arbeit und Leistungsbereitschaft zu Kriterien, die darüber entscheiden, wer zur „Volksgemeinschaft gehört“. So erklärt Friedrich Ettwein, der von 1933 an das Stuttgarter Wohlfahrtsamt leitet, es sei „vornehmste Aufgabe des Staates, völkisch wertvolle Menschen in Arbeit und Brot zu bringen . . . und völkisch Minderwertige aufs Schärfste zu bekämpfen“.

Eisenhardt wird als Schwerbeschädigter anerkannt

Bei Adolf Eisenhardt scheitern die Vermittler in Gaisburg auf ganzer Linie. Die Arbeitsstelle beschreibt ihn als „eigensinnigen brutalen Faulenzer, der auch die Mitarbeiter in seinem Sinne zu beeinflussen sucht“, dokumentiert das Wohlfahrtsamt im Jahr 1939. Dass Eisenhardt bereits 1937 von Ärzten zum Invaliden erklärt und zwei Jahre darauf von der Württembergischen Landesfürsorgebehörde als Schwerbeschädigter anerkannt worden ist, scheint irrelevant. Rainer Redies von der Cannstatter Stolperstein-Initiative erfuhr von Nachfahren, warum Eisenhardt arbeitsunfähig wurde: „Er arbeitete im Zirkus, wo er dann von einem Pferd getreten wurde. Ein Lungenflügel musste entfernt werden.“

Was Ärzte und Behörden konstatierten, tut das Stuttgarter Wohlfahrtsamt als fingiert ab. Sie sieht dabei das Vergehen bei Eisenhardt, nicht bei den Ärzten: „Mit geradezu empörender Unverschämtheit hat er es immer wieder verstanden, seine Arbeitsunlust durch ärztliche Zeugnisse zuzudecken.“ Weiter berichtet das Amt: „Gegen die Bemühungen, ihn in Arbeit zu bringen, sträubte sich Eisenhardt am 26.04.1939 sogar tätlich, indem er auf der Abteilung Arbeitsfürsorge anlässlich einer mündlichen Verhandlung in seinem Jähzorn einen Stuhl ergriff und diesen in die Ecke schleuderte.“

Aufgezählt wird weiter, dass Eisenhardt „auch schon als Trinker aufgefallen“ sei und dass ein ärztlicher Direktor des Stuttgarter Bürgerhospitals ihn als „krankhaft verstimmbaren, reizbaren Psychopathen“ beschrieben habe. Fazit der Behörde nach Auflistung dieser Argumente: Eisenhardt gehöre zwangseingewiesen in ein Heim auf dem Land fernab seiner Familie. „Nur wenn er zur Arbeit gezwungen und unter Aufsicht gehalten wird, ist es möglich, ihn der Gemeinschaft einigermaßen dienstbar zu machen.“

Zu dieser Zeit steht Eisenhardts Name wahrscheinlich schon in der von den württembergischen Wohlfahrtsämtern gespeisten „Asozialenkartei“. Sie soll dazu dienen, Kandidaten für Zwangseinweisungen in so genannte Beschäftigungs- und Bewahrungsheime zu identifizieren, um den „Bodensatz der Großstadt zu isolieren“. Dabei gehen die Behörden mit System vor. Zuerst entmündigt das Amtsgericht Bad Cannstatt Eisenhardt im Juli 1942 wegen Trunksucht. Kurz darauf wird seine Ehe mit Barbara Eisenhardt auf Bestreben des Wohlfahrtsamtes geschieden. Die Ehefrau gibt später an, nie einen Scheidungsantrag gestellt zu haben.

Noch im selben Jahr wird Adolf Eisenhardt nach Buttenhausen auf der Alb gebracht, ein von der Stadt Stuttgart und der Gustav Werner Stiftung (heute Bruderhaus Diakonie) betriebenes Heim. Auch lange nach 1945 werden Menschen gegen ihren Willen dorthin verschleppt, wie Protokolle aus dem Bestand des Cannstatter Amtsgerichts zeigen. Demnach wird noch 1960 eine Frau im Zuge des „Arbeitszwangs“ in das Heim gebracht. Erst im Jahr 1967 untersagt das Bundesverfassungsgericht die „fürsorgerische Zwangsbewahrung“.

Angehörige organisieren sich nicht – vermutlich aus Scham

Eisenhardt flieht mindestens zwei Mal aus Buttenhausen, bevor er am 4. November 1943 wegen schlechter Führung in Stuttgart in ein Gefängnis gesteckt wird. Einen Monat später wird er ins KZ Natzweiler deportiert, wo er am 4. April 1944 laut Akten „an den Folgen einer Herz- und Kreislaufschwäche bei Enterocolitis“ stirbt.

Doch damit endet nicht das Unrecht, das Adolf Eisenhardt und anderen Verfolgten widerfahren ist. Als sich wenige Wochen nach der Befreiung der letzten Konzentrationslager ehemalige KZ-Häftlinge organisieren, um rasch Hilfeleistungen zu bekommen, werden manche Gruppen davon ausgeschlossen. Darunter die Träger des schwarzen und grünen Winkels, mit dem die Nazis „Asoziale“ (schwarz) und „Berufsverbrecher“ (grün) gekennzeichnet hatten. Auch in den Folgejahren hält sich die Annahme, dass diese Gruppen zurecht verfolgt worden seien. Im Gegensatz zu anderen Opfergruppen gelingt es den Betroffenen und ihren Angehörigen auch nicht, eine Interessenvertretung zu etablieren. Zu groß ist die Scham, zu groß die Heterogenität der Betroffenen. „Die einzige Gemeinsamkeit dieser Opfergruppe besteht in den Zuschreibungen durch die nationalsozialistische Gesellschaft“, so beschreibt die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas das Dilemma.

Barbara Eisenhardt versucht dennoch, eine Entschädigung zu erhalten. In einem Antragsbogen gibt sie an, ihr Mann sei Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen. Die Landesbezirksstelle für die Wiedergutmachung lehnt ihren Antrag jedoch ab und beruft sich auf das Polizeipräsidium, das unkritisch alte Akten heranzieht und Eisenhardt in derselben Tonart wie vor 1945 darstellt: als Arbeitsverweigerer, der „von vorn herein jede Pflichtarbeit ablehnte oder versuchte, durch ärztliche Atteste die Annahme zu umgehen“. Erst mit Unterstützung der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) gelingt Barbara Eisenhardt der Kniff, als Witwe eines politisch Verfolgten eine Entschädigung zu erhalten.

„Niemand saß zu Recht in einem Konzentrationslager.“ 75 Jahre vergingen, bis eine Mehrheit der Bundestagsabgeordneten auf Basis dieser Erkenntnis die als „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ Verfolgten als Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft anerkannte. Dem Antrag der Bundesregierung stimmten fast alle Parteien zu. Die AfD enthielt sich.