In der Cäsar-Flaischlen-Straße 37, an der Grenze zwischen Stuttgart-West und Stuttgart-Nord, erinnern künftig drei Stolpersteine an Friederike Engländer und ihre Söhne Ernst und Walter, drei Stuttgarter Opfer des Holocausts. Die Engländers betrieben einst eine renommierte Gardinenfabrik mit Sitz in der Adlerstraße 43 in Stuttgart-Süd; die Familie lebte in den beim jüdischen Bürgertum beliebten Vierteln in Stuttgart-West, so ab 1899 in der Johannesstraße 5 und von 1922 bis 1928 am Hölderlinplatz 5, später in Stuttgart-Nord.

Friederike Engländer wird 1866 als Tochter des Kaufmanns Isaak Herbst in Rappenau geboren und heiratet 1890 den aus Hainsfarth, Bayern, stammenden Heinrich Engländer, der zusammen mit seinem Bruder Hermann seit 1883 ein Weißwaren- und Strickereigeschäft in Stuttgart führt. Das Paar hat drei Söhne: Otto, geb. 1891, Ernst, geb. 1894, und Walter, geb. 1895. 1901 gründen die Engländers eine Gardinenfabrik, zu der auch eine Weberei im sächsischen Lengenfeld für „Madras- und Congresstoffe“ gehört. Ernst und Walter Engländer studieren am weltbekannten Reutlinger Technikum für Textilindustrie. Alle drei Brüder kämpfen als Soldaten im Ersten Weltkrieg und erhalten das Eiserne Kreuz. Anfang der 1920er Jahre steigen Ernst, Walter und Otto als Gesellschafter in die Firma ein. Walter erkrankt in der Nachkriegszeit jedoch an Enzephalitis mit bleibenden gesundheitlichen Folgen.

Ernst Engländer heiratet 1928 Marga Rothschild; 1930 wird ihr Sohn Heinz geboren und Ernst erwirbt das gerade neu erbaute Haus in der Cäsar-Flaischlen-Straße 37. Bereits 1931 trennen sich Ernst und Marga, die fortan mit dem kleinen Sohn bei ihren Eltern in der Cäsar-Flaischlen-Straße 40 direkt gegenüber wohnt. Der Bruder Otto und seine Frau Gertrud geb. Israel, die aus Heilbronn-Sontheim stammt, lassen sich zur selben Zeit ein Haus im Stil des „neuen Bauens“ in der Payerstraße 1 (damals Litzmannstraße) in Stuttgart-Ost errichten.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten und dem Aufruf zum Boykott jüdischer Geschäfte haben es die Brüder Engländer immer schwerer, den Betrieb aufrechtzuerhalten; bei Reisen zu Kunden finden sie kein Hotel, das sie aufnehmen will. 1938 wird die Firma Gebrüder Engländer liquidiert, das Fabrikgebäude in der Adlerstraße an die Fabrikanten Alfred Waibel und Otto Dalhäuser, Teilhaber der Stuttgarter Firma Waibel u. Dalhäuser, Herrenbekleidung, veräußert, die dort fortan ihren Geschäftssitz hat. Teile der Verkaufssumme landen auf Konten des nationalsozialistischen Staats. Im Zuge der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 werden Ernst und Otto verhaftet und mehrere Wochen in Dachau bzw. Welzheim interniert. Bei Entlassung müssen sie zusichern, die Weberei in Lengenfeld und den gesamten Warenbestand ihres Unternehmens an die 1934 gegründete Firma Stuttgarter Gardinenfabrik GmbH, ihren größten Konkurrenten, abzutreten. Auch vom Haus in der Cäsar-Flaischlen-Straße muss sich Ernst im Jahr 1939 unter Zwang trennen; die Verkaufssumme wird auf ein Sperrkonto gezahlt und 1944 vom Staat eingezogen.

Marga kann im September 1938 mit dem Sohn Heinz in die Schweiz ausreisen, wo bereits ihre Eltern leben; Otto gelingt mit seiner Familie im Juni 1939 die Flucht nach Großbritannien und von dort 1940 in die USA. Friederike und Walter, die einige Jahre im Salzmannweg 18 gewohnt haben, ziehen zu Ernst in die Cäsar-Flaischlen-Straße; zusammen emigrieren sie Anfang 1939 nach Amsterdam in der Hoffnung auf bessere Zeiten oder eine Weiterreise in die USA. Ernst könnte wo-möglich ein Visum erhalten, aber er will seine Mutter und seinen Bruder nicht allein lassen; vergeblich bemüht man sich fortan um eine Emigration nach Kuba. Doch als 1940 die deutschen Truppen die Niederlande überfallen, sind auch die dorthin geflüchteten deutschen Juden dem Terror preisgegeben.

Im Juli 1942 wird Ernst ins Durchgangslager Westerbork und von dort weiter nach Auschwitz deportiert, wo er am 18. August 1942 ermordet wird. Friederike, nach Abtransport ihres Sohnes physisch wie psychisch schwer krank, stirbt am 12. Juni 1943 in Westerbork. Walter überlebt zunächst als Patient unter falschem Namen in einem Amsterdamer Krankenhaus, verstirbt jedoch am 22. März 1945 wenige Wochen vor der Befreiung der Niederlande.

Nach dem Krieg wird, was das Firmengebäude in der Adlerstraße betrifft, ein Ver-gleich geschlossen; heute befindet sich hier das Medienhaus Stuttgart. Heinz Engländer erhält das Haus in der Cäsar-Flaischlen-Straße zurück und verkauft es an den damaligen Bewohner. Er arbeitet später in der Schweiz als Textilingenieur und verstirbt 2007 kinderlos in Zürich. Otto findet in New York eine Stelle in einem Tabakunternehmen; seine Frau ist als Töpferlehrerin tätig, die Tochter Anna als Waldorflehrerin. In Stuttgart stand die Familie der Anthroposophie nahe und legte etwa ihren Garten in der Payerstraße nach biodynamischen Prinzipien an. Die zweite Tochter Brigitte/Bonnie heiratet den Arzt Kermit Dwork und engagiert sich als Sozialarbeiterin in der Betreuung von Holocaust-Überlebenden in New York und als Interviewerin für die „Survivors of the Shoah-Visual History Foundation“. Sie hat selbst miterlebt, wie schwer ihr Vater Otto bis zu seinem Tod 1956 unter dem Schicksal seiner Mutter und Brüder litt.

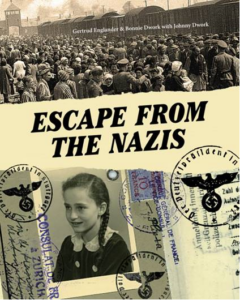

Die Erinnerungen von Bonnie Dwork-Engländer wie die ihrer Mutter Gertrud Engländer an die Flucht und an das Leben in Stuttgart und Heilbronn-Sontheim finden sich mit vielen Fotos in einem Buch, das der Sohn und Enkel Johnny Dwork im Jahr 2021 veröffentlicht hat: “Escape from the Nazis”.

Die Erinnerungen von Bonnie Dwork-Engländer wie die ihrer Mutter Gertrud Engländer an die Flucht und an das Leben in Stuttgart und Heilbronn-Sontheim finden sich mit vielen Fotos in einem Buch, das der Sohn und Enkel Johnny Dwork im Jahr 2021 veröffentlicht hat: “Escape from the Nazis”.

Am 21. Februar 2025 wurden für Friederike, Ernst und Walter Engländer in der Cäsar-Flaischlen-Straße 37 Stolpersteine verlegt.

Alisa Mopils wurde im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit an der Universität Stuttgart über die ‚Arisierung‘ jüdischer Wohnimmobilien auf das Schicksal der Familie Engländer aufmerksam. Ihre ausführlichere Stude findet sich hier.

Recherche und Text: Alisa Mopils, Johnny Dwork, Paul Israel, Susanne Stephan, Stolperstein-Initiative Stuttgart-West.

Fotos: privat.